もとにもどらない骨

先日ここで、MacBook Airを分解して、ちゃんと機能するように元に戻した快挙を報告しましたが、いつもそうなるわけではありません。

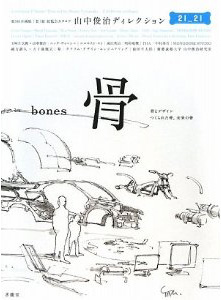

私のオフィスには、アルベルトメダの名作「ローリングフレーム」の残骸(上の写真の床にあるもの)が転がっています。「骨」展の企画ミーティングの最中に、「ところで今座っているこの椅子は、どういう構造になっているのだろう」ということになり、分解大好きな万里子さんがマイスパナを取り出して挑んだものです。

で、結果は2ヶ月経ってもご覧のとおり。私は今、別の椅子に座っています。メーカーに問い合わせると組み立てるには特殊な道具が必要だって…。(写真撮影:吉村昌也)

以下は21_21に出品予定の「家具の骨」に添えるキャプションのドラフトです。

椅子は、必ずしもフレームや脚が骨で、座面が肉や皮というわけではありません。良くデザインされた椅子においては、すべての要素が人を支えるための構造であり、骨格とそうでないものに分けることは難しいでしょう。しかし、あえてここでは、名作と言われる家具の中から、座面とフレームとに分離できる構造の椅子と、天板と脚が別パーツとなるテーブルを選び出し、人に触れる部分を取り除いて脚とフレームだけを展示してみました。こうすることにより、巨匠達が心を尽くした、無駄のないエレガントな構造をつぶさに眺めることが可能になります。中には元の椅子がちょっと想像しにくいものもありますが、いずれも歴史的に高い評価を受けている家具ぞろいです。

複雑そうなパソコンが元に戻せて、

シンプルそうな椅子が元に戻せないというのはおもしろいですね。

ローリングフレームは一見シンプルに見えて、実は複雑な構造でできていたのですね…。

チボリさん、こんにちは。

座面のメッシュがすごいテンションで張ってあるみたいで、一度フレームを外すと縮んでしまって、男3人がかりでも元の幅に戻すことが出来ませんでした。たぶん、ジャッキのような道具を使って組み立てるのだと思います。

構造そのものもとても興味深いものですが、

人工物や自然物の構築方法もとても興味深そうですね。

優れたプロダクト製品は構築方法まで設計されているのでしょうか。

よしのぶさん、こんばんは。

優れたプロクダクトは構築方法も非常に良く設計されていると思います。このローリングフレームも製造技術に精通したデザイナーでないとなしえないデザインですね。

[…] 分解大好きお姉さんの万里子さんが、不要になったiPhone 3Gを分解しました。その結果、今更ではありますが、ひとつ発見がありましたので報告します。 […]